-

-

-

-

-

進捗管理機能 実装のお知らせ

キーワード: 新機能 リリース情報

進捗管理機能 実装のお知らせ

リリース日:2023年11月7日

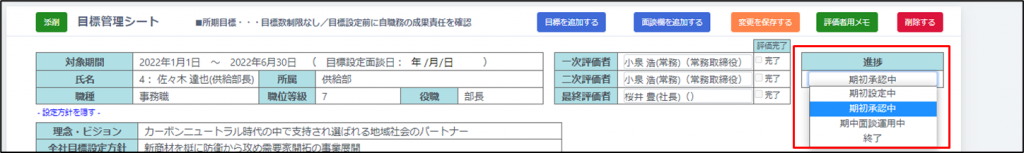

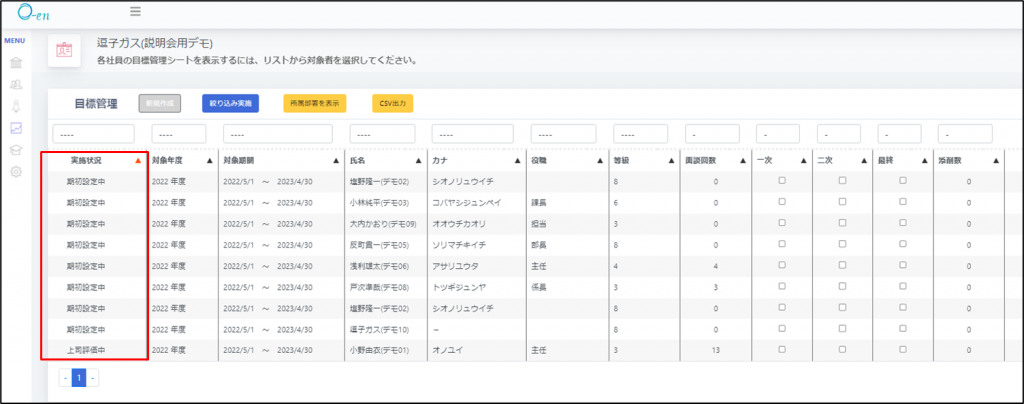

目標管理/能力開発シート上部に、

現在の進捗状態を表す「進捗管理機能」を実装いたしました。

各シートの進捗状態は、

シート一覧へも反映されます。

進捗を表す状態として、

下記7つの状態が定義されています。

目標管理/能力開発シートを組織として効果的に活用していくために、

現在の状態を一目で分かりやすくすることを目的とした機能です。それぞれの進捗では、入力できる箇所とできない箇所があるなど、

出来る操作に違いがあります。「入力したいところに入力できない」など、ご不明な点が生じた際は、

シート上部の進捗状態をご確認いただき、

各ページの解説をご参照いただくようお願いいたします。

■期初目標設定中

目標管理シート/能力開発シートを新規作成後、当該期の目標を設定している状態を指します。

■期初承認中

被評価者が入力した目標を上司と擦り合わせをしている状態を指します。

■期中面談運用中

1on1面談を実施し、目標の見直しや、進捗管理を行っている状態を指します。

■期末自己評価中

期の終了後、もしくは通達発令後、自己評価を行っている状態を指します。

■上司評価中

自己評価が提出されたのち、一次/二次/最終の評価を確定させている状態を指します。

■全社評価調整中

最終評価完了後、部門間調整を行ったのち、原資を鑑みて評価を確定させる。

■終了

目標管理のプロセスが全て終了した状態、

もしくは、途中で異動退職等が発生し、終了した状態を指します。トップページへ

-

目標管理/能力開発シートのデータCSV出力機能 実装のお知らせ

キーワード: 新機能 リリース情報

リリース日:2023年8月15日

目標管理/能力開発シートのデータCSV出力機能 実装のお知らせ

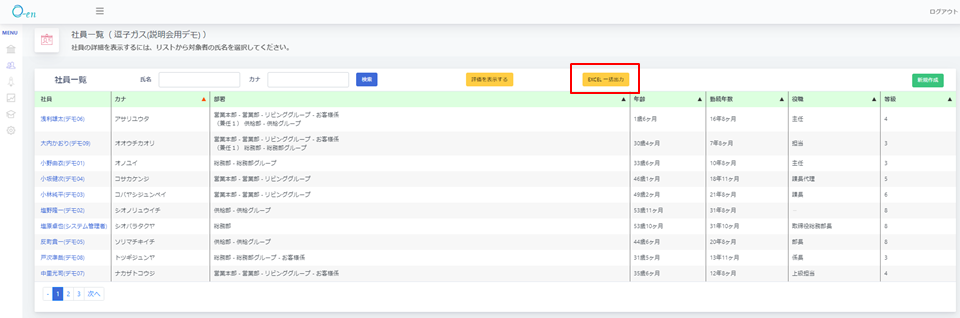

目標管理/能力開発シート一覧の上部にある、

CSV出力ボタンを押していただくことで、

一覧に表示されているユーザーの目標管理シートの内容が一括出力されます。出力の形は、シートの形ではなく、各項目を横並びにした状態となります。

出力したCSVファイルをシートの形へと一括変換したい場合は、一括変換マクロが登録されているExcelファイルを当サイトからダウンロードいただき、ご活用ください。

詳しくは、サポートツールページをご覧ください。

トップページへ

-

社員情報 Excel一括出力機能 実装のお知らせ

キーワード: 新機能 リリース情報

■社員情報 Excel一括出力機能 実装のお知らせ

リリース日:2023年8月1日

*システム管理者ユーザーとして登録されている1ユーザーのみご利用いただけます。

社員一覧ページ上部にある、Excel一括出力ボタンを押していただくことで、

全社員の基本情報および最終評価に関する項目が一括出力されます。トップページへ

-

成長する社員は、上司にこんな質問をしている?!

キーワード: コミュニケーション力をつける 人材育成のヒント 働くを考える

先日、上司から飛んでくるタスクをこなす毎日で、仕事が楽しくないと相談を受けました。仕事が楽しくないのは、上司のせいでしょうか。上司はタスクとして指示を出します。

「この報告書、早めにまとめておいてね」

「新しい基幹システムの導入を考えているから、市場調査をして報告するように」

こんな時、皆さんは上司に何を確認しますか。

考えられるのは、まずは期限でしょうか。それによって、仕事の優先順位が変わります。新入社員研修では、目的や理由、手段や費用など5W3Hを聞くのがスタンダードな回答ですが、実際に毎回その質問をするのは非効率です。上司から「いちいち聞かなくていいから、早くやっておけ!」と言われ、空気を読みながらやることだけやる社員が育成されるのは想像に難くありません。

一方、成長する社員は、こんな質問をしています。

「どんな仕上がりになっていたら良いでしょうか?」

この質問を受けた上司は、報告書なら作成意図や目的、網羅して欲しい項目などを話しはじめるでしょう。市場調査であれば、新システムの導入が検討された背景から、どんな精度の分析が欲しいのか、データの量と質どちらを優先するのかなど、具体的な説明を加えるでしょう。上司も最初から正解を持っているとは限りません。質問をされてはじめて、期待しているアウトプットを描きはじめることもあります。大切なのは、仕上がりのすり合わせ、「ゴールイメージの共有」です。始めははっきりと見えなくても、上司とコミュニケーションを重ね、すり合わせの精度を上げていく中で、ゴールイメージが確立します。目指すゴールイメージが共有できれば、手段や方法に自由度があるのか、自分なりの工夫を加えることが可能なのかが分かります。登る山にたどり着くまでの道のりを自分で決められるのであれば、どの道で行こうか、どうやって行こうかと思考が回り始めるでしょう。上司の指示をタスクと捉えると、単なる作業となってしまいます。ゴールイメージを確認すれば、仕事が一気に創造的なものに昇華され、やりがいが生まれます。

社会では、「正解」は一つではありません。相手の「正解」に近づけることも必要ですが、「正解」を作り上げる方が多くなります。最短ルートでゴールに着けば効率的です。しかし、回り道をしながら出した「正解」は、自分を成長させてくれます。仕事はそうやって楽しくするものだと、私も先輩から教えてもらいました。

新人さん達にエールを!

-

目標設定が難しい仕事

キーワード: 1on1効果 成果責任 目標設定 評価制度

新年度に入りました。

よいスタートを切るため、多くの職場が目標設定に取り組まれている頃だと思います。「仕事の性質が目標設定に向いていないのではないか」という疑問から、なかなか筆が進まない方もいらっしゃると想像します。確かに、目標設定が難しい仕事はあると思います。しかし、それにはちょっとしたコツや運用方法がありますので、いくつかご紹介したいと思います。まず代表格としてよくあげられるのが、営業のような職種と違い、数字で目標設定できない仕事です。たとえば、技術部門や管理部門のように、定性的な目標設定が求められる仕事を指します。この場合は、目標設定技術でかなりカバーできますので、別の機会に具体的にご紹介したいと思います。

私が最近問い合わせをいただいた中に、「臨機応変が基本の仕事」は、どのように目標設定したらよいか分からないというものがありました。期首の段階では何が起こるか予測できないが、課題が発生するたびに臨機応変に対応して、解決をする仕事です。たとえば、法務部門や消費者サービスなどの仕事が該当します。このような仕事では、期首に目標設定をしようとしても「今期発生した課題に取り組み、それを解決する」といった抽象的な表現しかできないというお悩みでした。

私がアドバイスしたのは、このような仕事に対する運用方法です。まず役割(=成果責任)だけを明確にしておき、目標は期首の段階では可能な範囲で設定します。不明確なものについては、成果目標を立てずに空欄にしておきます。そして課題が発生した段階で、それを成果目標として具体的に設定します。つまり、通常とは逆のやり方です。もし、その役割(=成果責任)について何も課題が発生しなかった場合には、評価段階でその役割(=成果責任)のウエイトを0%とします。より重要となった他の成果目標にウエイトを配分して評価します。この方法をよりうまく機能させるためには、月次1on1面談を定例化させ、変化する状況を確認しあうこともセットでお伝えしました。このように運用の工夫余地はあると思いますので、同じような悩みのある職場では、ぜひ検討してみてください。

-

分からないことはありますか?では聞き出せない?!

キーワード: コミュニケーション力をつける 人材育成のヒント 新入社員

今回も新入社員受け入れのテーマでお送りします。

数年前まで私は、企業の新入社員研修の講師をしていました。一昔前は、企業の担当者から「とにかく厳しくしてやって欲しい。学生気分の抜けない人が多いから」と言われていました。確かに、学校を卒業して好きな時間に起き、自由に時間を使っていた彼・彼女たちは、入社式を境に生活が一変します。「分からないことがあれば、いつでも聞くように」と伝えてはいるものの、新しい環境、新しい人間関係、膨大な情報が一気に押し寄せます。そのため、自分が何を分かっていて何が分からないのか、整理がつかない人も多くいたように思います。

成長のキッカケは、自分で考えることです。整理がついていない状況からシフトし、自分で考えるように変化させるにはどうしたらよいでしょうか。それは、質問をすることです。人は、質問をされると思考が開始します。しかし、「分からないことはありますか?」という質問では、なかなか本音を引き出せません。「あります」と答えると、「なにが分からないのですか?」と質問が続くことが予想されます。そのため、頭の中が整理されていない人は、つい「ありません」と答えてしまうのです。

では、有効な質問は何でしょうか。私は、こんな風に聞いていました。

「ここまで学んで、どんなことを感じましたか?」

「理解できたことは、どんな点ですか?」

オープンクエスチョンへの答えを言語化しようとすると、必然的に考えるようになります。言語化する過程で、分かったような、分からないような状態を行ったり来たりします。ここで大切なのは、言葉にすることです。上手に表現し、相手に伝えることが目的ではありません。自分の体験を言語化すること、これこそが学習です。コーチングスキルに「オートクライン」という手法があります。質問によって相手に話させ、自分自身が発した言葉に「自分はこんなことを考えていたんだ」「こんなやり方の方が良いかもしれない」と発見することを言います。

話しながら頭の中を整理できた経験は、皆さんにもあると思います。ぜひ会話を通じて、相手の頭の中を一緒に整理してあげてください。何を分かっているのかを知ることで、教える側も気付くことがあります。人は話を聞いてくれる人を信頼します。双方向の会話を通じて、新入社員は存在欲求が満たされ、安心して前に進めると信じています。

-

良い評価に納得できない?

キーワード: 1on1効果 人材育成のヒント 評価制度

ある会社で評価制度の改定を行った際、評価シートの自己評価欄に新たな仕組みを取り入れました。“上司評価に「納得できない」場合は、チェックボックスにレ点を入れる”というものです。評価制度改定プロジェクトのメンバーから、強い要望があってのことでした。

どんな社員が「納得できない」とするのか、私自身の怖いもの見たさもあり、仮導入的な位置づけで、数回だけ行うようアドバイスをしてスタートしました。

上司の評価に対して真正面からレ点を入れるまでの抵抗を示さないのは、日本人特有の性質が影響したのでしょうか。結果は予想通り、レ点を入れた人数は多くありませんでした。一方で、退職を決意するなど余程腹に据えかねたとき以外は申告しないだろうとの予想に反し、意外にも、毎回一定数はレ点を入れてくることがわかりました。レ点を入れた社員には、人事部がフォローするためにアンケートを実施しました。

驚いたのは、良い評価を受けたからといって、必ずしも「納得できる」わけではないことです。その会社の評価制度上、2番目に良い評価にあたるA評価を受けたにもかかわらず、ある社員はレ点を入れました。理由は、「自分の仕事内容を理解していない人に評価されても、

納得はできません」というものでした。このことから、評価制度だけではなく、マネジメントの在り方に注目することが、評価の納得性に大きく影響することが分かります。部下が、上司からの育成的な支援や目標達成に対するサポートがないと感じたとき、つまり、上司が「部下の目標の達成支援者」という役割を果たせていない時は、評価に対する部下の納得性が落ちることを改めて実感させられました。

評価の納得性低下は、部下のエンゲージメントレベルに直結します。退職リスクが高まる最大の要因にもなりかねません。上司が、役割である「部下の目標の達成支援者」を果たしているかどうかに注目することは、退職防止の先行指標となるものであり、月次の1on1の重要性を改めて認識しました。

-

-

農業と人材育成3

キーワード: 人材育成のヒント

今回は、固定種のお話です。

我が家は固定種で野菜を育てています。

自然農法として農薬、肥料を使わず、極力水やりをしないで家庭菜園をしています。

この度、いんげんが初の固定種からの種で発芽しました。

心なしかたくましい発芽に見えるのは、想いがありすぎるからでしょうか。

固定種は、親から次の世代、また次の世代へと形質が変わらず受け継がれる種のことです。

育った野菜からは、味や形が固定した種を採ることができます。

しかし、この安定した状態を維持することは、簡単ではありません。

現代農業で主流のF1種は、種の情報を次世代が必ず受け継ぐとは限らないからです。

F1種(first filial generation/雑種第一代)は、交配で生まれた一代目の種です。

形や大きさ、収穫時期を揃えて安定した出荷を目指したり、病気に強い種を作ったりするために、異なる品種をかけ合わせて作られます。この第一世代に限り、安定した収穫結果が得られます。

次世代以降は、種を採取しても形質にバラつきが出て、ふぞろいになります。

生命力が弱まるケースがあるとも聞きます。

そのため、同じF1種を育てるためには、毎回種を購入する必要があります。

固定種は、何世代にもわたる自然淘汰や、よい株を残すという人為的選抜によって、特性が固定しています。

我が家の固定種から採取した種で、さらに強い作物が育つかどうかは今後のお楽しみです。

できるだけ水や肥料を与えず土壌が持つ力で栽培しているため、野菜自身が強く根を張り、

水分と養分を吸収する力を身につけなければなりません。

植物は、種を通して環境に適応するための情報を子孫に伝えるとも言われます。

種から種へと育つ過程で、我が家の土壌に合った種へと進化していくのではと期待しています。

生命が持続しながら発展していく固定種野菜のように、

種である人材も、土壌である職場の環境との相互作用的な関係の中で、

よりよい成長を見せるのであろうと妄想しました。

-

人は失敗をするもの

キーワード: 人材育成のヒント 働くを考える 労働環境改善 新入社員

まもなく新年度が始まります。新たなメンバーを迎える企業も少なくないでしょう。

今日は新社会人を迎えるにあたり、失敗についてフォーカスしたいと思います。

前職の航空会社では、失敗を繰り返さないために仕組みや考え方で工夫する文化がありました。

「人は失敗をするもの」という大前提が根底にあります。

人は本質的にヒューマンエラーを起こします。見間違いや思い込み、記憶忘れ、操作ミスなど、人間の性質に起因するさまざまな原因があるからです。Aさんが失敗した事例は、そのときたまたまAさんだっただけで、BさんにもCさんにも起こり得るもの、というのが基本的な考え方です。ルール違反、怠慢、手抜きといった故意によるものについては叱る対象になりますが、ヒューマンエラーについては叱る対象にはなりません。大切なのは失敗を隠すのではなく、原因分析し他の人にも共有しよう!と失敗をオープンにする文化です。また、誰がやったのかと人にフォーカスするのではなく、原因や背景を掘り下げ、失敗を「人」と「事」で切り分けることも重要です。

厚生労働省の職場の安全サイトでは、ヒューマンエラーの防止策として次の4つを挙げています。https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo62_1.html

1)人が間違えないように人を訓練する。

2)人が間違えにくい仕組み・やりかたにする。

3)人が間違えてもすぐ発見できるようにする。

4)人が間違えてもその影響を少なくなるようにする。

しかし、どんなに画期的な方法や仕組みを導入しても、人が行う以上、失敗は起きます。

特に新人さんは、慣れない仕事で過度に緊張することもあるでしょう。

彼らが適度な緊張を保ちつつ、最大のパフォーマンスが発揮できるよう、

職場の雰囲気を最適に保つ心配りが必要かもしれません。

みなさんの職場では、失敗をどう生かしていますか。

失敗事例をオープンにし、原因究明の際に「人」と「事」を切り分けて考えていますか。

成果を出しやすい適度な緊張感のある職場作りが励行されているでしょうか。

4月を迎える前に、この辺りの点検をしてみるのも必要かもしれません。

-

農業と人材育成2

キーワード: 人材育成のヒント

前編の「農業と人材育成」のTipsには、たくさんの反響をいただきました。

ありがとうございました。今回も農業と人材育成のテーマで話をします。

さて、今回は水やりです。

これまでは、家庭菜園で一般的に言われるようにトマトはぎりぎりまで水をあげず、キュウリは水をたっぷりと、と種類に合わせた栽培を意識してきました。人材育成の視点では、相手によって育て方を変えるとして話をしたものです。

今、我が家がしている固定種、無農薬、無肥料農法では、基本的には水は与えず雨水だけで育てています。長く雨が降らず、葉が黄色になりかける手前まで水は与えません。

水を与えないとどうなるか?

水分・養分を求めて根が下へ下へと伸びるそうです。

深く根を張ることで、強くたくましく育つことになります。

逆に水を与えていると、地表近くにある水を吸い上げるため根は浅く、自然界からすると根が弱い作物となるのでしょうね。

このことを知って、農業と人材育成ってほんとうに同じだと思いました。

昨今、新人や若者は丁寧に教えないと育たないと言われます。

もともとの育ちとその環境を見極め、成長がどう変化するのかしっかりと目を配る観察力、タイミングを見て手を差し伸べる判断力が、育成側に大切であることは言うまでもありません。しかし、与えることだけでなく、自身で水と養分を取りに行くことで、深く強い根が張るのではと思います。

農業も人材も本来の力を最大限に伸ばす育成を目指しています。

-

採用にまつわる『忘れられないご辞退のワケ』

キーワード: 人材採用を極める

私が前職のエージェントで見聞きした「驚愕の書類選考不合格理由」について、採用活動中の企業様の「採用力向上」の一助になればと考え、ご紹介します。

これは、人事担当者の方というより、現場の責任者に非常に多い印象でした。

・大学の校名だけで決める

しかし、各大学の学部ごとの試験形式まではご存じない。新設学部について知識がない。そもそも、大学の人気度や強みが「時代によって異なる」ことをご存じない。

そのせいで、せっかくの逸材を書類選考で落としてしまう…そんな方は、少なくありません。

・サークルや部活に対する思い込み、偏見

「体育会系はタフで元気がいいが、文化系サークルは内向的」

「軽音楽部でバンドをしている人は反抗的」などがありました。

こんな理由でご本人に会うことをせず、書類選考で不合格を出す企業様がいらっしゃいます。

・アルバイトや居住環境について

「いろんなアルバイトを転々としているのは、我慢ができないからだ」

「女子学生なのに、お酒の出る店でアルバイト(注:普通の居酒屋です)をする人はコワイ」

「一人暮らしの女子は採りません。昔から」など。

上記は、いずれも中途採用選考でのお話です。いかがでしょうか。

「職務経歴書」を読み込む前に、キャリアシート(履歴書)だけでジャッジしてしまう選考者が、本当に多いのです。「書類選考読解力不足」と言っても過言ではないとさえ思えます。

ITの発達により、時代の変化のスピードは速くなる一方です。価値観は年代ごとに横軸で細分化され、世代を超えた共通言語も失われつつあります。話し言葉だけでなく、文字として書き写されたものですら、その実態は読み取れないと思うほどです。

選考書類を「読解」することは、かなりの「想像力」と「新鮮な知識」、「柔軟な想像力・推理力」が必要です。かくいう私はどうしているか。年次ごとの流行、事件や災害だけでなく、ヒットしたマンガやアニメ、音楽など、学生生活に影響を与えたものを調べます。特に対象者の中学時代の事物は、人生に与える影響がかなり大きいと感じています。また、見たことがない大学や学部もしっかり調べます。偏差値の数字だけでなく、大学の立地も調べ、どんな学生生活を送ったのかを想像します。場所の情報を事前に理解し、選択できるアルバイトの種類もリサーチします。

「忙しいのに、そんなことまでできない」と言われそうですが、今や人材争奪戦の時代です。「可能性を見出す書類選考力」・「可能性を引き出す面接力」が、これからは絶対に必要です。

-

経営人材が『育つのを待つ』は、正しいでしょうか

キーワード: 人材育成のヒント 戦略人事 組織デザイン

コンサルをしていると、経営人材は意識的に育て上げるものではなく、育つのを待つしかないという受け身的な思考を感じることが多くあります。欧米企業に比べ、日本企業に多く見られる考え方です。背景には、「適材適所」という聞こえの良い考え方のもとで、人材配置を行ってきた経緯があるように感じます。

「なぜその人をその職に就けたのか」と問い詰められても、きちんと説明できず、

「とにかく私を信じてくれ」と言うしかなかった。

適職なのかは、やらせてみないとわからない。その結果、うまくいかなかった。

――このような事例は枚挙にいとまがないのです。

抜擢人事を進めた結果、選抜されない多くの社員がモチベーションを落とした。

うちでは社員全員で頑張っているのだから「平等」に取り扱うべきだ。

登用や選抜にはリスクが内包されているため、このような横並びを尊重する思考になってしまうと考えられます。

しかし、エネルギー自由化やカーボンニュートラル社会の到来という変化の大きな時代には、企業の変革も待ったなしの状況です。時代に合わせ新たな未来を切り拓く経営人材は、

今まで以上に重要な存在になっています。企業変革の道筋では、分社化、事業部制再編、多角化など、様々な経営戦略的側面で経営人材を複数名登板させ、真価を発揮していく必要がでてきます。そして、その価値は、計画的な経営人材パイプライン強化策、体系的な人材育成戦略にも波及していくのです。

未来から今を見る視点を持つと、いま足りない機能は何か、どんな職務が必要か、

遂行できる経営人材は何人不足しているのか、という差分で捉えることができます。

その時にまず必要なのが、明確な職務の定義とその職務を担う人材要件の明確化です。

つまり、意識を180度転換させ、「適所適材」の配置思想にすべき時がきているのです。

その結果、経営人材が「育つのを待つ」という消極的な姿勢から脱却することができます。

つまり、長期的に継続する戦略実現は、優れた人材の「適所適材」にかかっているという強い認識を持ち、意識的かつ積極的に人材強化を図ることが必然となっているのではないでしょうか。

-

農業と人材育成

キーワード: 人材育成のヒント

昨年から、我が家の庭は一面の畑に代わりました。

作物にとって厳しい冬ながら、現在はキャベツ、ブロッコリー、じゃがいもなどを育てています。当初はホームセンターで苗を購入し、有機肥料を与え、防虫ネットをかけて手厚く(?)育成しました。結果、作物によっては見事に虫たちのえさとなる、散々な結果でした。

その後、いろいろとYouTubeで学び、固定種を購入しました。

自宅の部屋で育苗し、定植も肥料は一切与えず、水も雨水中心として、種からの栽培にチャレンジしています。そんな取り組みの中で、野菜を育てることと人材育成は、何かと共通点が多いと感じています。

まずは何といっても種。人間でいえば、もって生まれた気質、性質、または育ちでしょうか。

現在、市場に出回っている種は、ほとんどが一代限りのF1種(Filial 1 hybrid、一代交配種)です。F1種は、優勢な遺伝子を持つ親同士の異なる性質を掛け合わせて人工的に品種改良し、発芽や生育を揃えたり、耐病性をもたせたりします。

「桃太郎」というトマトの品種は、強い甘みに加え、完熟後に収穫しても輸送に耐えうる硬さを持つため、スーパーの棚に長く置くことができ、廃棄コストが減るという理由で市場を席捲しました。

均一に背丈が揃い、効率よく大量生産することに優れている、手のかからない便利なF1種ですが、優性遺伝が出るのは一代限りです。F1種の作物を育てる農家は、種苗会社から毎年タネを購入しなければなりません。

一方、固定種は、育てた作物から一番良い状態のものを選抜してタネを取り、まきます。

さらに育った作物の一番良いものからタネを取り、育てます。そうした自家採種は、その土地・風土に合うタネをその場所で何世代も繰り返して、つないだものです。

我が家では、固定種を庭の土壌だけで育てています。一代、二代ではうまく育つかわかりません。すでに収穫した葉物は不揃いですが、こんな食感と味だったの?と思える、その種の本来の味やうまみが感じられます。いずれ、品種ごとに我が家の土壌にあった種が選別されていくと期待しています。また、堆肥なしで育てることは、種のもつ強さを活かし、虫と共生する成長になるのではと思っています。

さて、種を人材育成に例えると、人材も粒ぞろいを集めるよりは、いろんなメンバーを揃えて、組織の土壌の中で切磋琢磨することで、土壌の養分をたくさん得てたくましく成長するのであろうと思います。次回は水について考えたいと思います。

-

組織における平等性とは

キーワード: リーダー育成 人材育成のヒント 組織デザイン

「あらゆる階層に平等に教育したい」「選別するリーダー育成は、うちの文化に合わない」など、平等性を重視して人材育成したいとお客様から要望をうかがうことがあります。組織における「平等性」には、どんなメリット、またはデメリットがあるでしょうか。

まず平等とは。

――かたよりや差別がなく、みな等しいこと。また、そのさま。

組織で考えると、誰もが同じ能力を持つと捉え、同じ扱いをすると解釈できます。平等のもとでは、個々に安心感が生まれ、誤解や対立が起こりにくい側面があります。しかし、優秀な人がそうでない人と同じ処遇や対応を受けると、モチベーションを保てなくなる懸念が出てきます。

育成の目線で考えると、指導がしやすくなり、統一感も期待できます。その反面、個性を見極め、強みを伸ばす方法ではないため、同じような人材を輩出することになります。

組織の安定化のために平等に重きを置くのであれば、同一内容で「平等に」育成するのではなく、個々に応じた教育の機会を「平等に」与えるべきだと思います。

平等と比較される言葉に公平があります。

公平とは、

――すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。また、そのさま。

一見、平等と似た印象を持ちますが、最大の違いは、諸条件が考慮されることにあります。各構成単位の違いや差を考慮して、相対的に同じ量の効果を与えることを意味します。組織に置き換えると、個人の能力に差があることを認め、その人の能力に合わせるやり方と言えるでしょう。

平等と公平を説明する有名な絵があります。

平等を重んじる人は、恐らく「差別」しないことを重要視しているのかもしれません。人やものの取り扱いに差をつける「差別」に対して、 育成においては、違いによって分ける「区別」が重要です。個々の能力に合わせた育成にしなければ、能力の高い人はしらけるだけです。優秀な人が報われる組織にするためにも、そうでない人も活躍できる環境を作るためにも、一人ひとりを見極め、その人の強みやキャリアに応じた育成や組織をデザインすることが求められます。部下に差をつけることを恐れ、評価の本質を見失っていないでしょうか。

-

我が社の提供価値とは

キーワード: 組織デザイン 組織診断

「御社の提供している価値は、何ですか?」

単純な問いかけですが、“スパッ”と明確に答えられるでしょうか。さらに、その価値が自分よがりなものではなく、お客様の側から見たときに「最上級」の言葉をつけられる価値でしょうか。

「御社は『XXXという提供価値において、“最も”選びたい相手』とお客様から認知されていますか?」と問われたときに、答えに詰まってしまうことはありませんか。この問いかけをご自身に投げかけるところから始められてはいかがでしょうか。

弊社では、組織能力分析という新しいサービスを始めました。まず、企業独自の提供価値は何か、その提供価値を実現するために必要な組織能力とは何か、を分析します。そして、その価値を実現するための組織能力と足りない組織能力の差分や、現状の強みである組織能力を可視化します。そして、成果責任という観点で各組織を整理し、提供価値の実現を後押しします。

これまでNGKが提供してきたコンサル・研修・制度構築等のサービスでも、組織能力を可視化することは心がけてきました。そこから踏み込んで、組織能力を実現する人材要件とは何か、組織能力を実現できる業務プロセス・組織・仕組みになっているのか、組織能力を実現する評価制度として機能しているのかを総合的にサポートするサービスとして体系化しました。

今年は、このサービスをNGKの事業の柱と位置付け、展開していくつもりです。最も大事なことは、提供価値を実現する組織能力とそれを支える業務の流れ、それを実現する職務の設計、そして貢献に報いる評価制度、人財育成、リーダーシップ開発、マネジャーの日常行動(=組織風土)、すべてに一貫性をもって構築することだと思います。

かく言うNGKでは、自社の提供価値をどう位置付けているのかご紹介します。

1.評価の納得性に課題があると感じているとき、最も解決策を提示してくれる相手

2.営業力を強化したいとき、最も有効でCN対応の実用的なコンサルをしてくれる相手

3.採用支援において、最も深く事業・業界を理解し活躍人材との出会いを創出してくれる相手

この提供価値をお客様に認知していただけているのだろうか。NGKでは、その提供価値を届ける組織能力を有しているのだろうか。本年度はそのことに徹底的にこだわって、私たちも組織強化をしてまいる所存です。

-

-

意見を伝えていますか

キーワード: コミュニケーション力をつける

ウィズコロナ時代、日本ではすっかりマスク生活が根付きました。それに伴い、相手の声が聞き取りにくい、表情が見えず感情を読み取りづらい、というコミュニケーションの問題も持ち上がっています。欧米人はマスク嫌いと言われますが、理由として彼らは感情を読み取る際に「口元」の観察を重視し、東洋人は「目元」に注力しているとの研究があります。また、欧米人には、表情は言葉の一部という考え方があります。身振り手振りが大きく、表情豊かに会話する、まさに非言語コミュニケーションの達人です。一方で、日本人がきまずい時に笑う、怒っているのに無表情になるなど、気持ちと反する表情を見せることは、彼らには混乱するコミュニケーションにうつるようです。分かっていないのにうなずいたり、分かったふりをするのはなぜなのかという意見もあります。

この現象、みなさんの組織内でも起きていないでしょうか。

もともと日本人は、負の感情や異なる意見をはっきり表すことを控える傾向にあると言われます。会議では意見を言わなかったものの、後になって「あの時はこう思っていた」という話が出てくることは珍しくありません。ビジネスにおいては、感情を出さずに冷静に対応する場面も必要かもしれません。しかし、組織で仕事をする以上、議論が白熱したり想いをぶつけ合ったりすることで、化学反応が起きるのも事実です。場の空気を乱したくないと口を閉ざすのでは、何も生まれません。それぞれが異なる意見を持ち寄り議論することで、物事を多角的に見ることができ、その結果、最適と思われるものを生み出すことができるのです。

自分の感情を表出することが難しい時代、改めて言葉の大切さを認識し、思いを伝え合うことを大切にしてみませんか。

-

人材育成は公事

キーワード: コミュニケーション力をつける 人材育成のヒント

ウィズコロナ時代、日本ではすっかりマスク生活が根付きました。それに伴い、相手の声が聞き取りにくい、表情が見えず感情を読み取りづらい、というコミュニケーションの問題も持ち上がっています。欧米人はマスク嫌いと言われますが、理由として彼らは感情を読み取る際に「口元」の観察を重視し、東洋人は「目元」に注力しているとの研究があります。また、欧米人には、表情は言葉の一部という考え方があります。身振り手振りが大きく、表情豊かに会話する、まさに非言語コミュニケーションの達人です。一方で、日本人がきまずい時に笑う、怒っているのに無表情になるなど、気持ちと反する表情を見せることは、彼らには混乱するコミュニケーションにうつるようです。分かっていないのにうなずいたり、分かったふりをするのはなぜなのかという意見もあります。

この現象、みなさんの組織内でも起きていないでしょうか。

もともと日本人は、負の感情や異なる意見をはっきり表すことを控える傾向にあると言われます。会議では意見を言わなかったものの、後になって「あの時はこう思っていた」という話が出てくることは珍しくありません。ビジネスにおいては、感情を出さずに冷静に対応する場面も必要かもしれません。しかし、組織で仕事をする以上、議論が白熱したり想いをぶつけ合ったりすることで、化学反応が起きるのも事実です。場の空気を乱したくないと口を閉ざすのでは、何も生まれません。それぞれが異なる意見を持ち寄り議論することで、物事を多角的に見ることができ、その結果、最適と思われるものを生み出すことができるのです。

自分の感情を表出することが難しい時代、改めて言葉の大切さを認識し、思いを伝え合うことを大切にしてみませんか。

-

ジョブ型人事制度のすすめ

キーワード: ジョブ型人事 成果責任 目標設定 組織デザイン

最近、ガス会社の皆様にジョブ型人事制度の導入をご支援する機会が増えております。先日、「ジョブ型人事制度を導入するためには、何から始めればいいですか?」とご質問をいただきました。私は、「まずは自社が『ジョブ型』を導入する意義・目的を明確にすることだと思います」とお伝えしました。人事制度の導入は、単体で良い・悪いが決まるものではありません。どのような戦略を実現するための「ジョブ型」なのか、大義を明確にしておく必要があると思います。そのうえで、目標設定に関するところから始めるとスムーズに取り組みやすいと考えます。

最初は、管理職クラスが自分事として取り組めるように、目標設定スキルを身に着けるとよいと思います。具体的には、目標設定の基となる本人のお仕事の役割・貢献領域、つまり「成果責任」を分析整理することから始めます。ジョブ型人事においては「職務記述書」の作成を推奨していますが、その中心部分が「成果責任」です。課業を大・中・小に分類し、細かいタスクで整理する従来のやり方ではなく、役割を踏まえて、生み出す成果のうち主要なもの7つくらいに絞り、規定します。管理職の皆さんが主体となって「成果責任」を作成する際に伴走していると、「仕事の位置づけが明確になった」「経営に対して生み出すべき付加価値が明らかになった」とのお声をいただきます。そんな時に、ジョブ型の第一歩が踏み出せたという感触を得ます。

皆様の会社では、目標設定の基準となる職務別・役職別の成果責任を明確に規定する必要はないですか。「ジョブ型」に興味がある、もしくは検討されている会社は、そんなところから議論を始めてはいかがでしょうか。

-

言いたいことが言えない風土を放置していませんか?!

キーワード: コミュニケーション力をつける

先日、前職の上司に会う機会がありました。CA教官としてカリスマ的存在で、私が理想とする上司でした。現在は、現役を退いた航空会社の専門職がノウハウを提供する、企業向けの研修講師として活躍しています。

最近は、コミュニケーションに関する依頼が増えたそうです。リモートワークが加速し、コミュニケーション不全が起きているのは、どの業界も同じようですね。

提供している研修で人気なのは「アサーション」とのこと。

アサーションとは「自分も相手も大切にする自己表現」と定義され、「自分の考え、欲求、気持ちなどを率直に、正直に、状況にあった適切な方法で述べること」と言われています。発祥は1950年代と古く、抑圧された人々が適切に自己主張し、声をあげる方法として生まれ、黒人や女性の権利を主張するアメリカの人権運動を通じて発展を遂げました。自己主張の苦手な人や立場の弱い人が、相手と対等な立場を獲得するためのスキルが多様に含まれています。

アサーションではコミュニケーションタイプを3つに分類しています。

1.アグレッシブ(攻撃型)

相手の気持ちや立場を配慮せずに、一方的に自分の意見を主張します。自分を守ろうとする気持ちが強く、反対意見に過剰に反応する傾向。

2.ノン・アサーティブ(受け身型)

対立を避けたい、自分がやった方が早いという気持ちから、言いたいことを伝えられずNoが言えない。

3.アサーティブ

相手の立場や気持ちを尊重しながら、自分の気持ちや考えをうまく伝えられるタイプ。

日本では2のノン・アサーティブのスタイルを取る方が非常に多く、自分の感情に蓋をしてNoと言えない謙虚な気質だと言われています。それに加え、目上の人を敬う文化も相まって、目上の人の意見に同調する傾向にあります。

相手の気分を害することなく、自分の要求を伝えることは、ビジネスにおける基本的なスキルですが、それができているかどうか確認する機会は、なかなかありません。思っていることが伝えられなくては、仕事の負担やストレスが高くなり、パフォーマンスの低下だけでなく離職にもつながりかねません。ハラスメントを意識して言葉を選び、適切な表現をする上司が増えてきましたが、部下も同様に言いたいことを適切に表現する方法を習得する時代です。当たり前ですが、上司の言うことは絶対ではありません。上司も意見具申を期待しています。皆さんの職場も健全なコミュニケーションができているか、この機会に確認してみませんか。

-

-